30年間続くビーチクリーン活動。

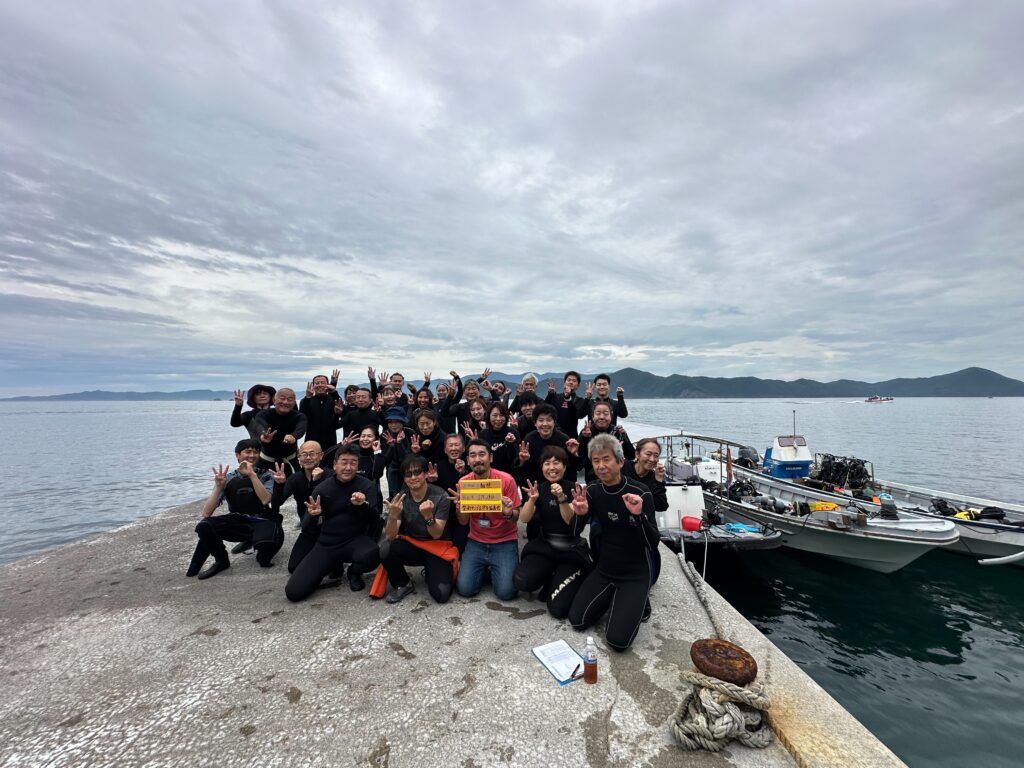

30回目の活動が2024年6月29日に開催されました。

ご参加頂いた皆様、いつもありがとう御座います。

来年も行いますので、是非ご参加下さい。

宇和島海上保安庁、愛南町役場の皆様もご参加頂いてます。

30年、故郷の海に少しだけの恩返し

普段の生活の中で、たまには環境のことに携わってみる。

続けやすいようにライトな活動で続けています。

ダイバーチームは準備中。2人で1組になって、各チーム海へ。

水中では極端に大きいゴミや、得体の知れない液体が入った物など

危ないものも沢山あります。簡単に取れる物をみんなで集めて、

のんびりと清掃活動を行いました。

愛南の豊かな海が続くように、これからもこの活動を続けます。

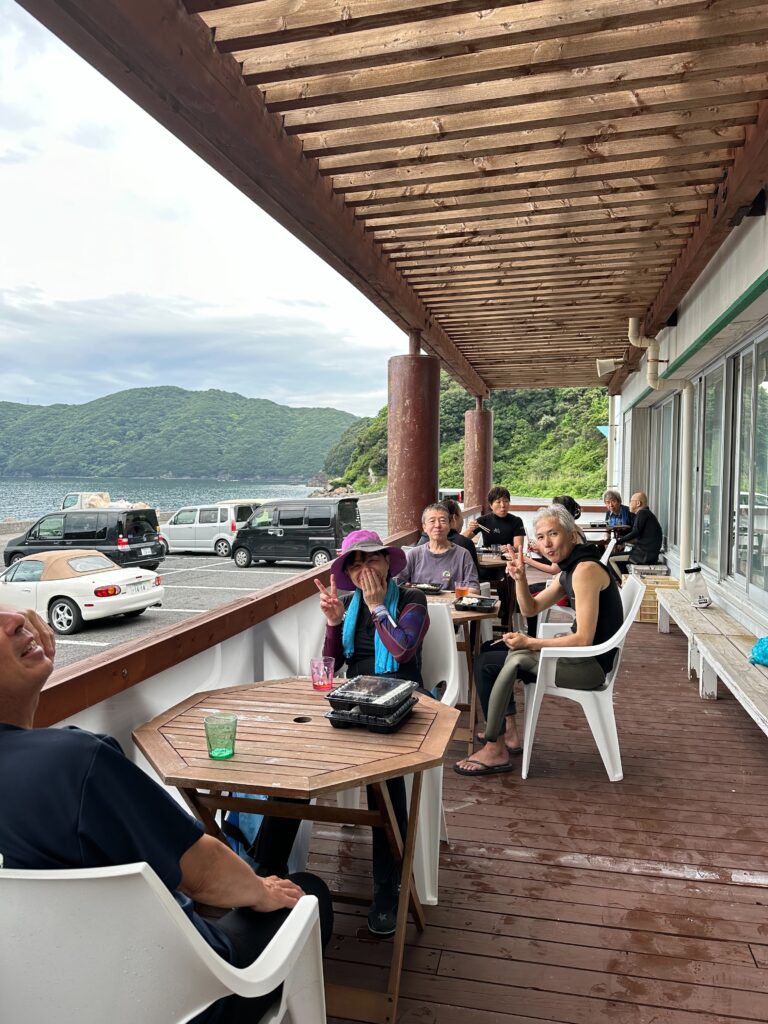

40分程の清掃活動を終えた後は、

ウッドデッキでお弁当を食べて、サンゴの保全活動に備えます。

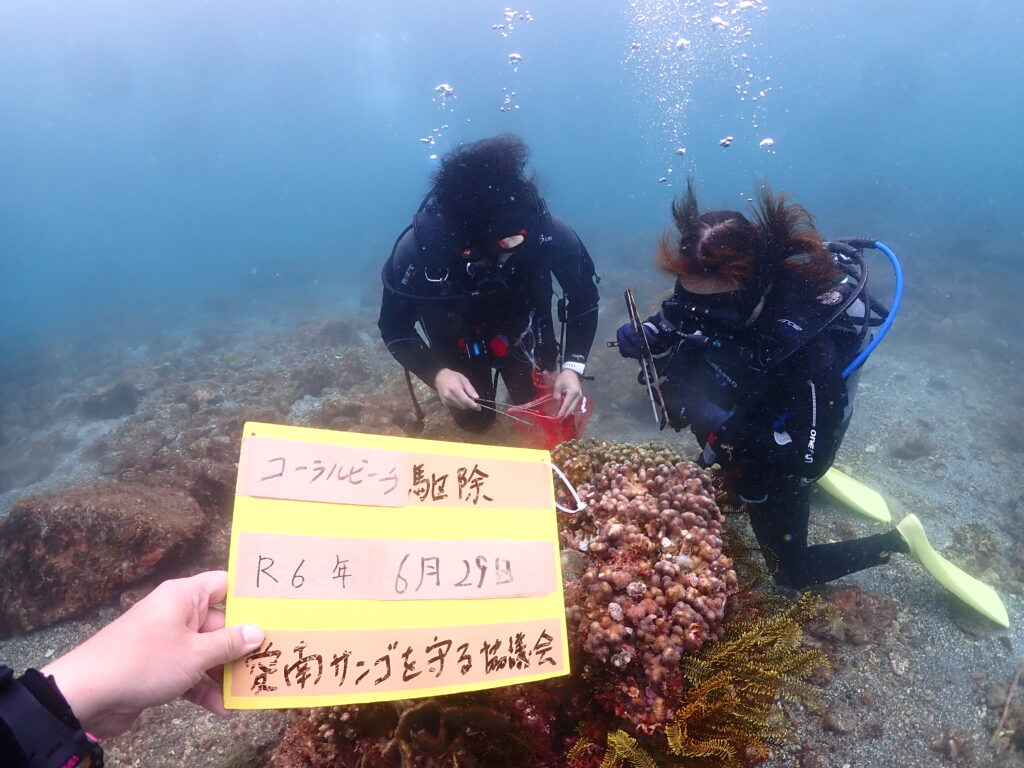

サンゴ保全活動 in鹿島

午後はゴミ拾いではなく、サンゴ保全活動です。

サンゴを食べてしまう貝を駆除するのが目的。

到着桟橋で記念撮影の後、活動実施。

鹿島コーラルビーチには沢山のサンゴがありましたが、現在は回復の途中。

2017年頃の台風で、成長したサンゴが全て壊れてしまったのです。

2-3年程の、大きさが30cmを越える新しいサンゴが増え始めています。

とにかく、魚が沢山いる場所なので、保全活動を行いながら魚を観察してきました。

サンゴを食べてしまう貝は、サンゴの隙間に隠れています。

ピンセットで取ります。

サンゴが死んでしまうと、白くなります。

泳いでいて、サンゴが白くなった部分を発見できれば、

何かしらの異常がある。そこで駆除活動を行う流れです。

主にレイシガイと呼ばれる貝が、サンゴを食べてしまいます。

駆除対象としている貝は16種類程いるのですが、

パレットに並べた後の選別作業。大変です。

それぞれの種類をカウントして、データとして残します。

長年蓄積したデータが、どこかで使われるかも知れません。

使われないかも知れない情報を残していく、とても地味で大切な作業です。

毎年6月の最終週に行うことが多いです。

来年も是非ご参加下さい。