Protect-coral

故郷の海に、少しだけの恩返し

長く続く、環境保全活動。

愛南町の豊かな海

「故郷の海に、少しだけの恩返し」

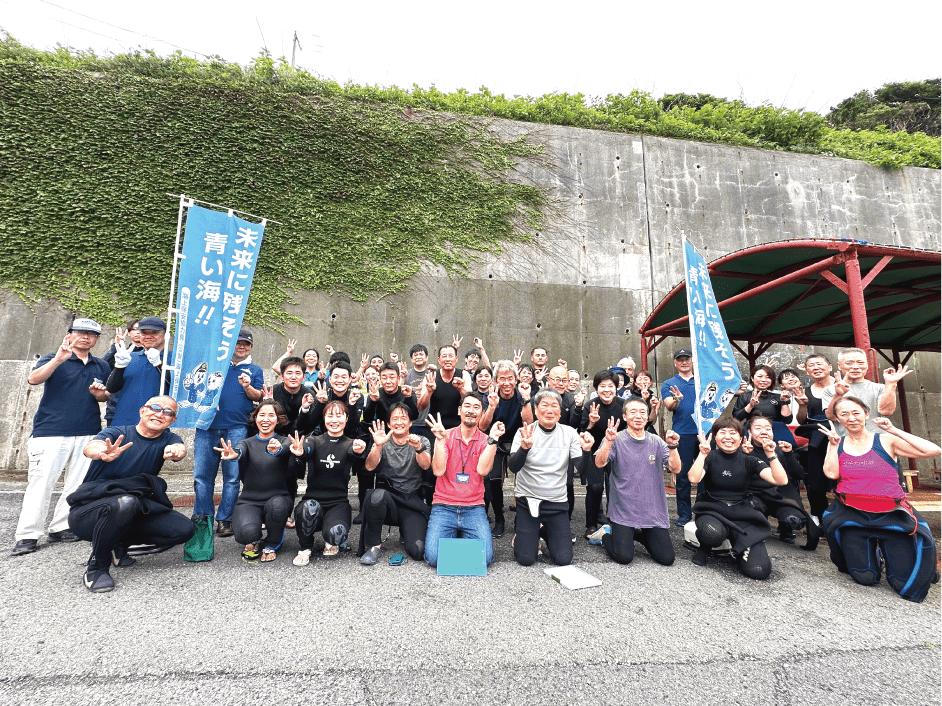

ビーチクリーンは1990年頃から。サンゴ保全活動は2000年頃から。5カ町村合併で愛南町になる前、旧西海町時代から続いています。有志の集いから始まって「故郷の海へ、少しだけの恩返し」のキャッチフレーズを掲げて、サンゴ保全活動を続けています。活動結果や、近年の状況をこちらのページでご報告します。

参加者、いつも募集中!

参加条件は、ダイビングの初級ライセンス。

水深は深くて10m。

Ainan Coral Conservation Council

愛南町の豊かなな海を、保全する活動組織。

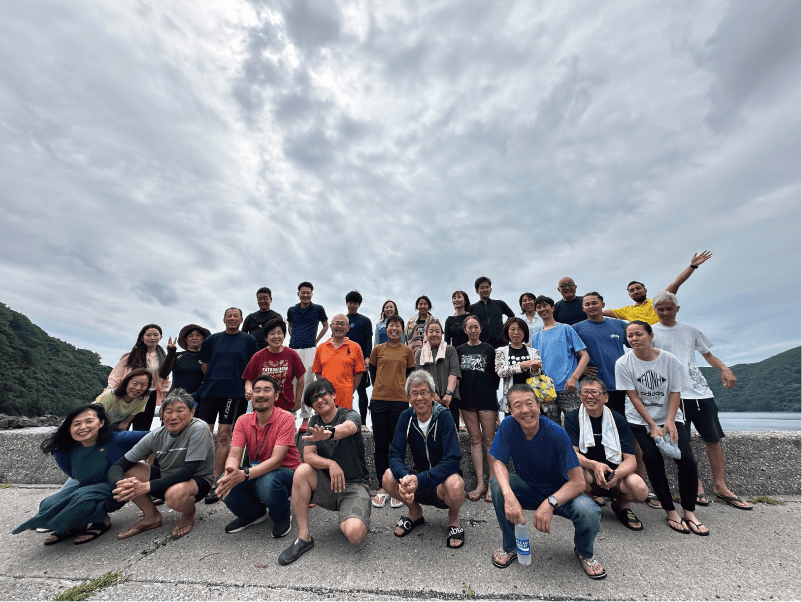

サンゴを守る協議会は長い間活動を続けています。

元々は有志で行っていた「愛南サンゴを守る会」でしたが、

現在は水産庁が推進する「水産多面的機能発揮対策事業」としてもサンゴ保全活動を行っています。

水産庁の事業を受注する際は、

愛南サンゴを守る会のメンバーや漁業者で立ち上げた

「愛南サンゴを守る協議会」で活動をしています。

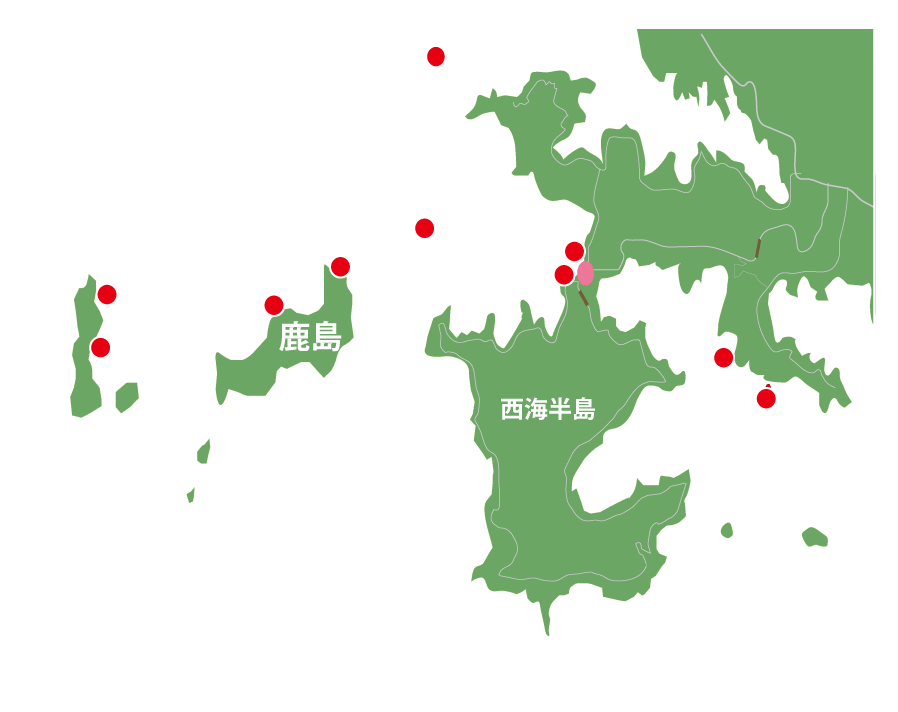

経済活動を含めた、地域で重要と思われる10地点を定めて、毎年サンゴ被度調査や食害生物駆除活動を行うようにしています。

愛南町の海域で、サンゴを含む、海の環境のご報告

愛南サンゴを守る協議会では、活動を重点的に行う10地点を定め、

・【モニタリング調査】サンゴ被度などを記録

・【貝、オニヒトデの駆除】

を行っています

愛南町で行う

サンゴモニタリング手法は2種類

・凡そどのくらいのサンゴがあるか

・サンゴ群生の形(ハードorソフト優先・混合等)

・オニヒトデの個体数(発見したら、大きさ等)

15分間泳ぎ回る。サンゴが定着可能な範囲、

生えている場所を目視で確かめて、「全体の〇%」を決める。

経験でずれが生じるので、上手い人と一緒に感覚を磨きます。

ソフトコーラルは入れない等、細かいことも。世界の標準手法です。

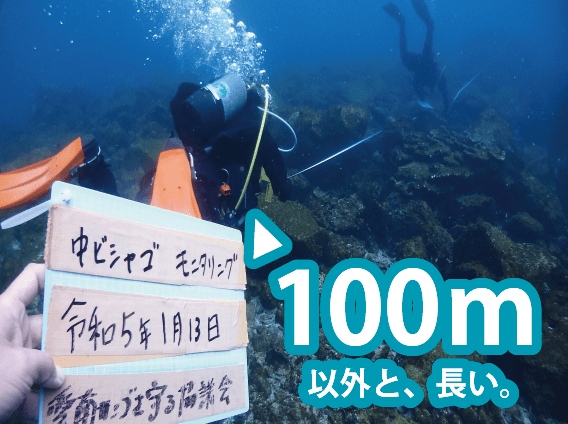

100mメジャーを海底に引いて、詳細に調べます。

・50cm毎に底質記録(砂・サンゴ・その他等)

・5m毎に魚類等の数

時間が掛かる作業です。凡そ1時間程は潜ることが多い。(場所によっては、もう少しかかることも。)

現在はカメラも発達したので、底質はカメラで記録して、後からビデオを再生してチェックする方法が多くなりました。

愛南のサンゴ。2024年。微弱ながらに増加傾向!

普段からアドバイスを頂いている、

財団法人 黒潮生物研究所の目崎所長から聞きました。

高水温や、温暖化がうたわれている中、愛南町を含めたこの海域のサンゴは、全体的には微増傾向とのこと。

近年になって、サンゴの白化減少が確認されたと報告が上がる地域も増えているので、

注意深く観察する必要があるとも。

広域のサンゴについて知りたい場合には、

黒潮生物研究所のHPへ飛べます。

愛南町よりも広い範囲で、サンゴの情報を掲載されています。

高知県を基地局に広域に研究を行う、 サンゴのスペシャリスト。サンゴの他の研究結果も楽しく発信していますので、 こちらもチェックです。

自然界では、人間がコントロールできないことも沢山です。 オニヒトデが大発生したら、サンゴを食いつくして餌が無くなる。生き残れなくなったオニヒトデは、消滅も早くなる。 ・・・のですが、人間が下手に手を加えると「間引き」をすることになって、大発生の時期が長くなったりもするのです。

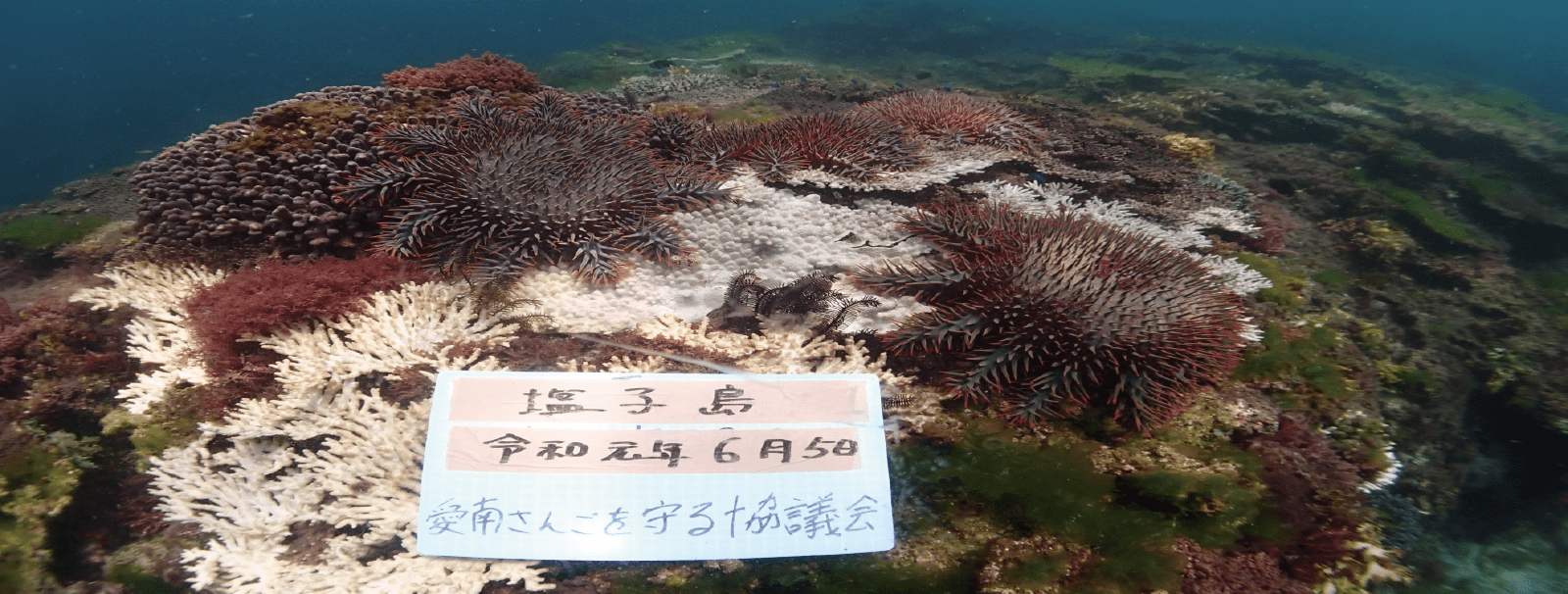

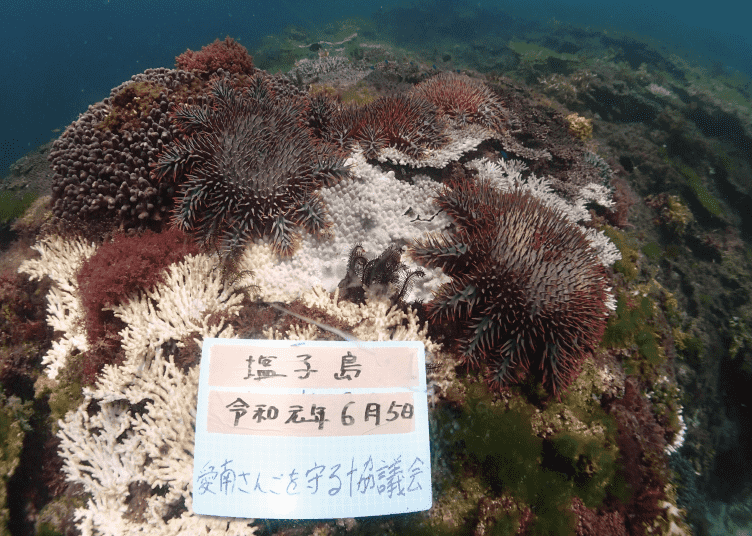

2019

2018年頃から観測された、オニヒトデの大発生は駆除数から考えれば大きく減りました。 2019-2020と1箇所のポイントのみで、延べ6回6時間の活動で合計1000匹以上のオニヒトデを駆除しました。 下の2021年にかけて、徐々に減少していますが、このポイントのサンゴが壊滅してしまったことで、 餌を追い求めてオニヒトデが移動したからだと考えられます。 この地域の直近の大発生は、2017年頃から始まり、我々が気が付いた2018、2019年には既に手遅れでした。

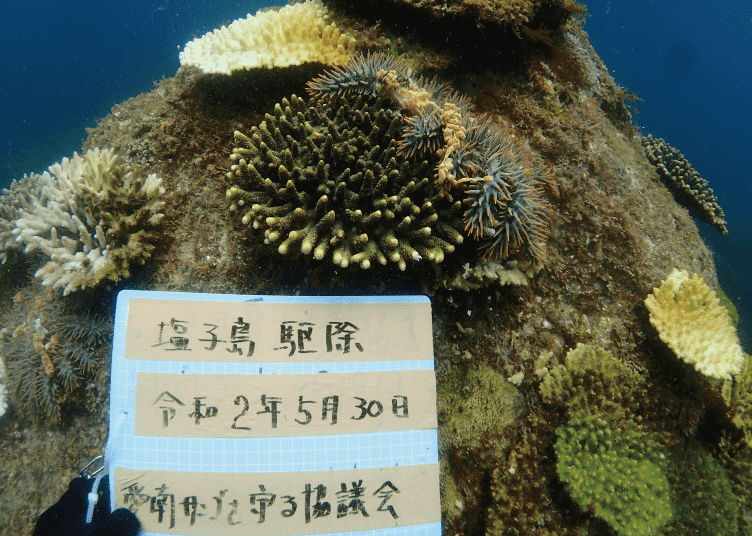

2020

2020年。まだサンゴ群生が残っていますが、岩肌が見えている部分が多くなり、 人間の目から見た時に寂しさを感じる位になったのを記憶しています。 オニヒトデの個体数は多いときで、1時間2名の潜水で200匹。 大繁殖が止まりませんが、前年度迄ほどの個体数は確認できませんでした。 私達が活動する範囲内を駆除し終えて、2-300匹で、戻ってきた時にまたチラホラ個体数が見える程度。 とは言っても、通常は15分泳いで1-2匹が適正範囲なので、1時間で2-300匹だと多すぎます。

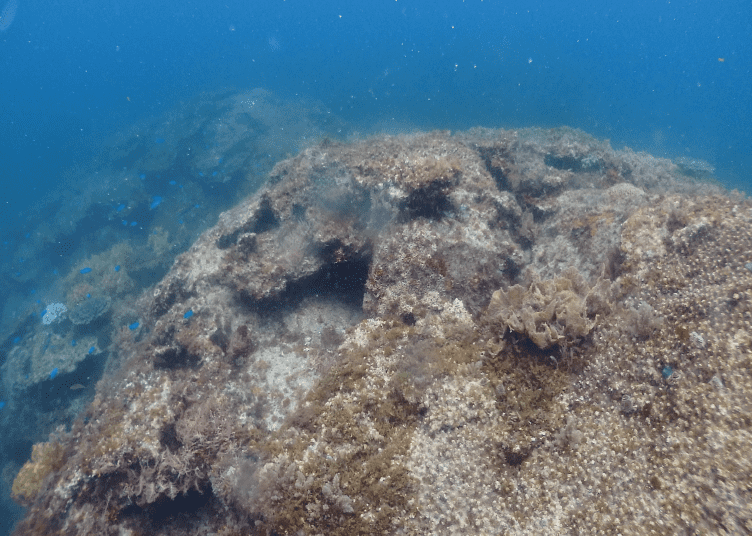

2021

2021年以降、このポイントのサンゴは完全に消滅しました。 全てオニヒトデに食いつくされてしまい、再生が間に合わない状態です。 新しいサンゴが所々付着していましたが、この海域は広い範囲にオニヒトデが散らばっている為、食べられてしまっていました。 2019~2024年で活動を続けましたが、この場所の保護は間に合いませんでした。 この近隣に、年齢が300歳を超えるサンゴがありますが、 次はそのサンゴが食べられてしまうかもしれません。

魚、とくにチョウチョウウオ等の数があからさまに減ります。 サンゴを基地として、又は栄養補給の手段として生活する魚も多いのです。 それらを捕食する魚も集まるので、サンゴ群生が存在することも 豊かな生態系(多くの種類を保持する)を作る仕組みの一旦を支えています。

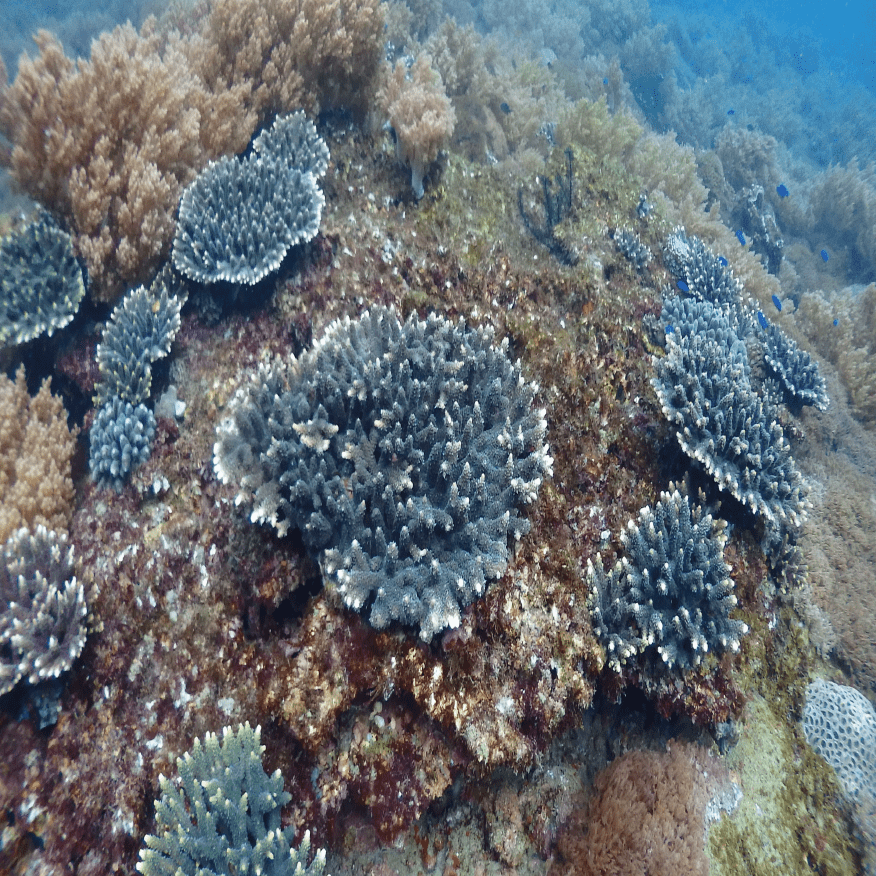

次世代のサンゴが新しく成長

「加入」

サンゴの子供達が定着することを「加入」って呼び方をするそうです。 写真では、死んだサンゴの上に、新しいサンゴが定着して育っていますが、 こうして何層も積み重なった地層のことをサンゴ礁と呼びます。 未来のサンゴ礁のできかけです。 写真は水深5m。浅い場所に生息するサンゴは、 波の影響で破壊されやすいけれども、再生も意外と早いのも知られていない知識かもしれません。

環境保全を含めまして、レジャー、旅行、

撮影、研究、作業潜水など。

海のこと。陸のこと。是非ご相談下さい。